首の椎間板ヘルニア、その原因と効果的な対処法を解説!整骨院での治療がなぜ選ばれる?

首の椎間板ヘルニアの痛みやしびれにお悩みではありませんか?この記事では、その症状の背景にある主な原因を徹底的に解説し、日々の生活で実践できる効果的な対処法を具体的にご紹介します。特に、多くの方に選ばれている整骨院での施術が、なぜ首の椎間板ヘルニアの改善に有効なのか、その理由と具体的なアプローチを深掘りします。痛みの緩和から姿勢の改善、さらには再発を防ぐための自宅ケアまで、快適な毎日を取り戻すための実践的な知識とヒントが得られるでしょう。

1. 首の椎間板ヘルニアとは

首の痛みや腕のしびれ、肩こりといった症状に悩まされている方は少なくありません。その原因の一つとして考えられるのが、首の椎間板ヘルニアです。この疾患は、私たちの日常生活に大きな影響を与える可能性があります。まずは、首の椎間板ヘルニアがどのようなものなのか、その基本的な情報と、見過ごしてはならない症状について詳しく解説していきます。

1.1 首の椎間板ヘルニアの基本情報

私たちの背骨は、小さな骨が積み重なってできており、これを「椎骨」と呼びます。首の部分にある椎骨は「頸椎」と呼ばれ、全部で7つあります。この頸椎と頸椎の間には、「椎間板」と呼ばれるクッションのような組織が存在しています。椎間板は、衝撃を吸収し、首の動きをスムーズにするという非常に重要な役割を担っています。

椎間板は、ドーナツ状の丈夫な「線維輪」という外側の組織と、その内側にあるゼリー状の「髄核」という組織で構成されています。健康な状態であれば、この椎間板が衝撃を和らげ、首への負担を軽減してくれます。しかし、何らかの原因で線維輪が損傷し、内部の髄核が外に飛び出してしまうことがあります。この状態を「椎間板ヘルニア」と呼びます。

首の椎間板ヘルニアの場合、飛び出した髄核が、頸椎の中を通る「脊髄」や、そこから枝分かれして腕や手へと伸びる「神経根」を圧迫することが問題となります。神経が圧迫されると、その神経が支配している領域に様々な症状が現れるのです。例えば、首の痛みだけでなく、腕や手のしびれ、筋力低下などが生じることがあります。

椎間板ヘルニアは、加齢による椎間板の変性や、長時間の不適切な姿勢、首への繰り返しの負担などが主な原因となって発症すると考えられています。誰にでも起こりうる可能性のある疾患であり、そのメカニズムを理解することは、適切な対処と予防につながります。

1.2 見過ごせない首の椎間板ヘルニアの症状

首の椎間板ヘルニアの症状は多岐にわたり、その程度も人それぞれです。初期の段階では軽い首の違和感や肩こりとして現れることもありますが、進行すると日常生活に大きな支障をきたすこともあります。特に注意すべきは、神経が圧迫されることで生じる特有の症状です。

主な症状としては、首や肩、肩甲骨周辺の痛みやこりが挙げられます。この痛みは、首を特定の方角に動かしたり、長時間同じ姿勢を続けたりすることで悪化する傾向があります。また、ただの肩こりとは異なり、奥の方からくる重だるさや、鋭い痛みを伴うことがあります。

さらに特徴的なのは、首から腕、手、指先にかけて広がるしびれや痛み(放散痛)です。これは、圧迫されている神経根が支配している領域に沿って症状が現れるため、特定の指にしびれを感じたり、腕全体がだるく重く感じたりすることがあります。感覚としては、ピリピリとした電気のような感覚や、ジンジンと痺れるような感覚、あるいは焼けるような痛みとして感じられることもあります。

進行すると、感覚異常や筋力低下も現れることがあります。例えば、皮膚の触覚が鈍くなったり、冷たさや熱さを感じにくくなったりする感覚異常が生じます。また、物を持ち上げるのが困難になったり、箸がうまく使えない、ボタンがかけにくいなど、細かい作業がしにくくなる運動障害や筋力低下も起こりえます。握力の低下を感じる方もいらっしゃいます。

これらの症状は、放置すると悪化する可能性があるため、早期に適切な対処を行うことが大切です。以下に、首の椎間板ヘルニアでよく見られる症状とその特徴をまとめました。

| 症状の種類 | 主な特徴 |

|---|---|

| 首や肩の痛み | 首のつけ根から肩甲骨にかけての鈍い痛みや、特定の動作で生じる鋭い痛み。首を動かすと痛みが強くなることがあります。慢性的な肩こりのように感じられることもありますが、奥深くに痛みを感じることが特徴です。 |

| 腕や手のしびれ・痛み(放散痛) | 首から肩、腕、指先にかけて広がるしびれや痛み。ピリピリ、ジンジンといった感覚異常や、焼けるような痛みを感じることもあります。圧迫される神経の場所によって、特定の指(親指、人差し指、中指など)にしびれが出やすいことがあります。 |

| 感覚異常 | 触覚が鈍くなる、冷たさや熱さを感じにくいなど、皮膚の感覚に変化が現れることがあります。感覚が麻痺したように感じることもあります。 |

| 筋力低下・運動障害 | 箸が使いにくい、ボタンがかけにくい、物を持ち上げにくいなど、腕や手の筋力が低下し、細かい作業が困難になることがあります。握力の低下を感じる方もいらっしゃいます。重いものを持つ際に力が入らないと感じることもあります。 |

これらの症状は、日常生活の質を著しく低下させる可能性があります。ご自身の症状が椎間板ヘルニアによるものかもしれないと感じた場合は、早めに専門家にご相談いただくことが重要です。

2. 首の椎間板ヘルニアの主な原因を徹底解説

首の椎間板ヘルニアは、突然発症するように感じられることがありますが、実際には日々の生活習慣や身体の変化が積み重なって発生することがほとんどです。

椎間板は、首の骨である頸椎と頸椎の間に存在し、クッションのような役割を果たしています。この椎間板に過度な負担がかかり続けると、内部の髄核が外に飛び出してしまい、近くを通る神経を圧迫することで、さまざまな症状を引き起こします。

ここでは、首の椎間板ヘルニアを引き起こす主な原因について、詳しく解説いたします。

2.1 日常生活に潜む首の椎間板ヘルニアの原因

私たちの日常生活の中には、知らず知らずのうちに首に大きな負担をかけ、椎間板ヘルニアのリスクを高めてしまう習慣が数多く潜んでいます。

2.1.1 スマートフォンの長時間使用

現代社会において欠かせないスマートフォンですが、その使用方法が首に深刻な影響を与えることがあります。スマートフォンを見る際、多くの人はうつむき加減の姿勢になります。頭の重さは成人で約5~6kgと言われており、うつむく角度が大きくなるほど、首にかかる負担は増大します。

例えば、首を15度傾けると約12kg、30度傾けると約18kg、60度傾けるとなんと約27kgもの負荷が首にかかるとされています。このような状態が長時間続くと、頸椎の生理的なカーブが失われやすくなり、椎間板への圧力が集中し、ヘルニア発症のリスクが高まります。

2.1.2 デスクワークによる負担

長時間にわたるデスクワークも、首の椎間板ヘルニアの大きな原因の一つです。特に、パソコンの画面を長時間見続けることで、頭部が前方に出てしまい、首の筋肉が常に緊張した状態になります。

ディスプレイの位置が低すぎたり、椅子と机の高さが合っていなかったりすると、無意識のうちに前かがみの姿勢をとりやすくなります。この姿勢は、頸椎の椎間板に不均一な圧力をかけ、特定の箇所に負担が集中することで、椎間板の変性や損傷を招きやすくなります。

2.1.3 重い物の持ち運び

仕事や日常生活で重い物を頻繁に持ち運ぶことも、首の椎間板に負担をかける原因となります。重い物を持つ際、私たちはバランスを取るために首や肩に力を入れがちです。特に、片方の肩に重いカバンをかけたり、不適切な姿勢で物を持ち上げたりすると、首の片側に過度な負荷がかかり、椎間板にゆがみが生じやすくなります。

このような習慣が続くと、椎間板の弾力性が失われ、ヘルニアへと進行する可能性があります。

2.1.4 睡眠時の姿勢と寝具

一日の約3分の1を占める睡眠時間も、首の健康に大きく影響します。ご自身に合わない枕を使用している場合、首の生理的なカーブが保たれず、不自然な角度で長時間過ごすことになります。

例えば、枕が高すぎると首が前に突き出るような形になり、低すぎると首が反りすぎる形になります。どちらの場合も、椎間板に負担がかかり、首周りの筋肉が緊張しやすくなります。また、寝返りが少ない、あるいは寝返りを打ちにくい寝具を使用していると、特定の部位に圧力が集中し、血行不良や筋肉の硬直を招き、椎間板の健康を損なう原因となることがあります。

2.1.5 運動不足と筋力低下

適度な運動は、首や肩周りの筋肉を強化し、柔軟性を保つために非常に重要です。しかし、運動不足の状態が続くと、首を支える筋肉が衰え、柔軟性が低下します。これにより、外部からの衝撃や日常的な負荷を椎間板が直接受けやすくなり、損傷のリスクが高まります。

特に、首のインナーマッスルが弱くなると、頭の重さを支える力が不足し、アウターマッスルに過度な負担がかかることで、筋肉の緊張や血行不良を引き起こし、椎間板ヘルニアの発生を助長することがあります。

2.1.6 精神的ストレス

意外に思われるかもしれませんが、精神的なストレスも首の椎間板ヘルニアの原因となり得ます。ストレスを感じると、私たちの身体は無意識のうちに筋肉を緊張させる傾向があります。特に、首や肩周りの筋肉はストレスの影響を受けやすく、慢性的な緊張状態に陥ることがあります。

筋肉が硬く緊張すると、血行が悪くなり、椎間板への栄養供給が滞りがちになります。また、緊張した筋肉は首の動きを制限し、柔軟性を低下させるため、ちょっとした動作でも椎間板に大きな負担がかかりやすくなります。

2.1.7 喫煙習慣

喫煙は、全身の健康に悪影響を及ぼしますが、椎間板の健康にも深く関わっています。タバコに含まれるニコチンは、血管を収縮させ、血行を悪化させる作用があります。これにより、椎間板への酸素や栄養素の供給が阻害され、椎間板の変性や劣化を早める原因となります。

健康な椎間板は水分と栄養を豊富に含み、弾力性を保っていますが、喫煙によってこの状態が維持されにくくなるため、ヘルニア発症のリスクが高まると考えられています。

2.2 姿勢の悪さが引き起こす首の負担

私たちの身体は、正しい姿勢を保つことで重力による負担を効率よく分散できるように設計されています。しかし、悪い姿勢が習慣化すると、そのバランスが崩れ、首の椎間板に過度な負担がかかることになります。

以下に、首の椎間板ヘルニアにつながりやすい代表的な悪い姿勢とその影響について解説します。

| 姿勢の種類 | 具体的な状態 | 首の椎間板への影響 |

|---|---|---|

| ストレートネック | 本来S字カーブを描いている頸椎の生理的湾曲が失われ、まっすぐな状態になること。 | 首のクッション機能が低下し、頭の重さや衝撃が椎間板に直接伝わりやすくなります。特に、前方に頭が突き出すことで、頸椎の前側に圧力が集中し、椎間板の損傷リスクが高まります。 |

| 猫背(円背) | 背中が丸まり、肩が前に出て、頭部が体幹より前に突き出た状態。 | 頭部の前方変位を引き起こし、首の後ろ側の筋肉が常に引っ張られ、緊張します。これにより、頸椎の椎間板に不均一な圧力がかかり、特に下位頸椎への負担が増大し、ヘルニアのリスクが高まります。 |

| 巻き肩 | 肩が内側に丸まり、肩甲骨が外側に開いた状態。 | 猫背と併発することが多く、胸郭が狭くなることで呼吸が浅くなり、首や肩周りの筋肉の緊張を招きます。肩甲骨の動きが悪くなることで、首の動きにも制限が生じ、椎間板への負担が増加します。 |

| 頭部前方変位(フォワードヘッド) | 耳の位置が肩より前に出てしまい、頭が体幹より前に突き出ている状態。 | スマートフォンやパソコンの長時間使用でよく見られます。頭が前に出ることで、首の筋肉は常に頭を支えようと過剰に働き、首の後ろ側の椎間板に大きな圧縮力がかかります。これが慢性化すると、椎間板の変性や突出を招きやすくなります。 |

これらの悪い姿勢は、単独で存在するだけでなく、複合的に組み合わさって首にさらなる負担をかけることが少なくありません。正しい姿勢を意識し、定期的に身体のバランスを整えることが、首の椎間板ヘルニアの予防には不可欠です。

2.3 加齢による椎間板の変化

首の椎間板ヘルニアは、若年層にも見られますが、加齢もその主要な原因の一つとして挙げられます。私たちの身体は年齢を重ねるごとに変化し、椎間板も例外ではありません。

2.3.1 椎間板の水分量減少と弾力性の低下

椎間板は、その約80%が水分で構成されており、この水分がクッションとしての弾力性を生み出しています。しかし、年齢を重ねるとともに、椎間板の水分量は徐々に減少していきます。

水分量が減ると、椎間板は弾力性を失い、硬くもろくなります。これにより、外部からの衝撃を吸収する能力が低下し、日常的な首の動きや軽い負荷であっても、椎間板の内部構造にダメージを与えやすくなります。結果として、椎間板の線維輪に亀裂が生じやすくなり、髄核が飛び出すリスクが高まります。

2.3.2 線維輪の劣化と亀裂

椎間板の外側を覆う線維輪は、髄核を包み込み、椎間板の形状を保つ役割を担っています。加齢により、この線維輪を構成するコラーゲン繊維が劣化し、柔軟性や強度が低下します。

線維輪がもろくなると、ちょっとした衝撃や繰り返される負荷によって亀裂が入りやすくなります。この亀裂から内部の髄核が押し出され、神経を圧迫することで椎間板ヘルニアの症状が発症します。

2.3.3 骨棘(こつきょく)の形成

加齢に伴い、椎間板の変性が進むと、頸椎の骨自体にも変化が現れることがあります。椎間板が薄くなったり、不安定になったりすると、身体はそれを補おうとして、骨の縁に小さな突起物(骨棘)を形成することがあります。

この骨棘が、近くを通る神経根や脊髄を圧迫することで、首の痛みやしびれ、腕の筋力低下などの症状を引き起こすことがあります。骨棘の形成は、椎間板ヘルニアと同時に、あるいは独立して神経症状を引き起こす可能性があり、加齢がもたらす複合的な問題として認識されています。

加齢による椎間板の変化は避けられない部分もありますが、日々の生活習慣や姿勢に気を配ることで、その進行を遅らせ、ヘルニア発症のリスクを軽減することは可能です。若いうちから首のケアを意識することが、将来の健康維持につながります。

3. 首の椎間板ヘルニアへの効果的な対処法

首の椎間板ヘルニアは、その症状の程度や進行状況、そして個人のライフスタイルによって、最適な対処法が異なります。痛みが日常生活に大きな影響を与える場合もあれば、軽い違和感で済む場合もあります。そのため、ご自身の状態を正確に把握し、適切な治療選択をすることが、症状の改善と再発防止への第一歩となります。

ここでは、専門的な診断に基づいた治療の選択肢と、それぞれの治療法がどのような目的で、どのような症状に対して効果を発揮するのかを詳しく解説していきます。ご自身の症状に合わせた対処法を見つけるための参考にしてください。

3.1 病院での治療選択肢

首の椎間板ヘルニアの症状が日常生活に支障をきたす場合、専門機関での診断と治療が重要になります。症状の程度や原因に応じて、様々な治療法が提案されます。これらの治療は、主に痛みの緩和、炎症の抑制、神経圧迫の軽減を目的としています。

3.1.1 薬物療法による症状の緩和

痛みが強い場合や炎症を伴う場合に、まず検討されるのが薬物療法です。これは、症状を和らげるための対症療法として非常に重要な役割を担います。主な薬剤には、次のようなものがあります。

- 非ステロイド性消炎鎮痛剤(NSAIDs)

炎症を抑え、痛みを軽減する効果が期待できます。内服薬だけでなく、湿布や塗り薬といった外用薬も用いられます。 - 筋弛緩剤

首や肩周りの筋肉の緊張が原因で痛みが増している場合に、筋肉の過度な緊張を和らげる目的で処方されます。 - 神経障害性疼痛治療薬

神経が圧迫されることで生じる、しびれや神経痛に対して効果を発揮する薬です。痛みの伝達を抑制し、症状の緩和を目指します。 - 胃薬など

消炎鎮痛剤の副作用として胃腸障害が起こる可能性があるため、必要に応じて胃を保護する薬が併用されることもあります。

これらの薬は、症状に応じて単独で、あるいは組み合わせて使用され、痛みのサイクルを断ち切り、患者さんがより快適な日常生活を送れるようにサポートします。

3.1.2 物理療法による身体機能の改善

物理療法は、温熱や電気、牽引などの物理的な刺激を用いて、痛みの軽減や血行促進、筋肉の緊張緩和、身体機能の回復を目指す治療法です。専門機関で実施されることが多く、患者さんの状態に合わせて様々な方法が用いられます。

- 温熱療法

患部を温めることで血行を促進し、筋肉の緊張を和らげ、痛みを軽減する効果があります。ホットパックや入浴などがこれにあたります。 - 電気療法

低周波や干渉波などの電気刺激を患部に与えることで、痛みの感覚を和らげたり、筋肉の収縮を促して血行を改善したりします。 - 牽引療法

首をゆっくりと引っ張ることで、椎間板にかかる圧力を軽減し、神経への圧迫を和らげることを目的とします。ただし、症状によっては適さない場合もあります。 - 超音波療法

高周波の音波を患部に当てることで、深部の組織に温熱効果をもたらし、炎症の軽減や組織の修復を促します。

物理療法は、薬物療法と併用することで、より効果的な症状の改善が期待できます。継続的に行うことで、首の可動域の改善や筋力の回復にも繋がります。

3.1.3 神経ブロック療法による集中的な痛み緩和

強い痛みやしびれが薬物療法や物理療法では十分に改善しない場合に検討されるのが、神経ブロック療法です。これは、痛みの原因となっている神経の近くに局所麻酔薬やステロイドを注入し、痛みの伝達を一時的に遮断することで、強力な鎮痛効果を得る治療法です。

- 硬膜外ブロック

脊髄を覆う硬膜の外側の空間に薬剤を注入し、広範囲の神経の痛みを和らげます。 - 神経根ブロック

圧迫されている神経根の近くに直接薬剤を注入し、ピンポイントで痛みを抑えます。 - トリガーポイント注射

痛みの原因となっている筋肉のしこり(トリガーポイント)に薬剤を注入し、筋肉の緊張を緩和して痛みを和らげます。

神経ブロック療法は、即効性があり、強い痛みを迅速に抑えることができるため、患者さんの生活の質の向上に大きく貢献します。しかし、根本的な原因を取り除く治療ではないため、他の治療法と組み合わせて行われることが一般的です。

3.1.4 装具療法による首の安静保持

首の安静を保ち、負担を軽減するために、頸椎カラーなどの装具が用いられることがあります。特に、急性期の強い痛みがある場合や、首を動かすことで症状が悪化する恐れがある場合に有効です。

- 頸椎カラー

首を固定し、過度な動きを制限することで、椎間板への負担を軽減します。また、首の筋肉の緊張を和らげ、痛みの緩和を促します。

装具療法は、短期間の使用が推奨されます。長期間にわたって使用すると、首の筋肉が弱くなり、かえって症状が悪化する可能性もあるため、専門家の指示に従って適切に使用することが重要です。

3.1.5 リハビリテーションによる機能回復

リハビリテーションは、首の椎間板ヘルニアの治療において非常に重要な役割を担います。専門家の指導のもと、首や肩周りの筋肉を強化し、柔軟性を高める運動療法や、正しい姿勢の指導などが行われます。これは、痛みの緩和だけでなく、再発防止にも繋がる根本的なアプローチです。

- 運動療法

首や肩、背中の筋肉を強化し、正しい姿勢を保つためのインナーマッスルを鍛えます。また、首の可動域を広げるためのストレッチも行われます。 - 姿勢指導

日常生活での姿勢の癖を改善し、首への負担を軽減するための正しい姿勢や動作を学びます。

リハビリテーションは、痛みが落ち着いてきた段階で本格的に開始され、徐々に負荷を上げていくことで、首の機能を回復させ、日常生活へのスムーズな復帰をサポートします。

3.2 保存療法と手術療法の違い

首の椎間板ヘルニアの治療は、大きく「保存療法」と「手術療法」に分けられます。ほとんどの場合、まずは保存療法から開始され、症状の改善が見られない場合や、特定の重篤な症状がある場合に手術療法が検討されます。それぞれの治療法の目的、対象、メリット、デメリットを理解することは、ご自身の治療選択において非常に重要です。

| 項目 | 保存療法 | 手術療法 |

|---|---|---|

| 治療の目的 | 痛みの緩和、炎症の抑制、症状の改善、自然治癒の促進、身体機能の回復 | 神経圧迫の解除、症状の根本的な改善、機能回復 |

| 対象となる症状 | 軽度から中程度の痛み、しびれ、違和感。 日常生活に大きな支障がない場合や、症状が比較的安定している場合。 | 保存療法で改善しない重度の痛みやしびれ。 筋力低下、麻痺、歩行障害、排泄障害など、神経症状が進行している場合。 |

| 主な治療内容 | 薬物療法(内服薬、外用薬)、物理療法(温熱、電気、牽引)、神経ブロック療法、装具療法(頸椎カラー)、リハビリテーション(運動療法、姿勢指導)など。 | 神経圧迫を解除する手術(例:前方固定術、椎弓切除術など)。 ヘルニアの摘出、椎間板の置換、固定術など。 |

| メリット | 体への負担が少ない、入院が不要な場合が多い、副作用のリスクが低い、自然治癒を促すことができる。 | 症状の早期改善が期待できる、根本的な原因を取り除くことができる、重度の神経症状の進行を防ぐことができる。 |

| デメリット | 効果が出るまでに時間がかかることがある、重症化すると効果が限定的、症状が再発する可能性もある。 | 体への負担が大きい、合併症(感染症、出血、神経損傷など)のリスクがある、入院が必要、術後のリハビリが重要。 |

| 回復期間の目安 | 数週間から数ヶ月(症状の程度や治療内容による)。 | 数ヶ月から半年以上(術式や個人の回復状況、術後のリハビリによる)。 |

保存療法は、まず試される一般的な治療の選択肢であり、多くの患者さんがこの方法で症状の改善を経験します。痛みの緩和や炎症の抑制、そして身体機能の回復を目指し、自己治癒力を高めることを重視します。

一方、手術療法は、保存療法では改善が見られない場合や、神経の圧迫が強く、日常生活に著しい支障が出ている場合、あるいは筋力低下や麻痺といった重篤な神経症状が進行している場合に検討されます。手術によって、神経を圧迫している椎間板の一部を取り除いたり、椎間板そのものを安定させたりすることで、根本的な症状の改善を目指します。

どちらの治療法を選択するかは、患者さんご自身の症状の進行度、年齢、ライフスタイル、そして治療に対する希望などを総合的に考慮し、専門家と十分に話し合い、納得のいく形で決定することが最も重要です。治療の選択は、今後の生活の質に大きく影響するため、焦らず慎重に検討してください。

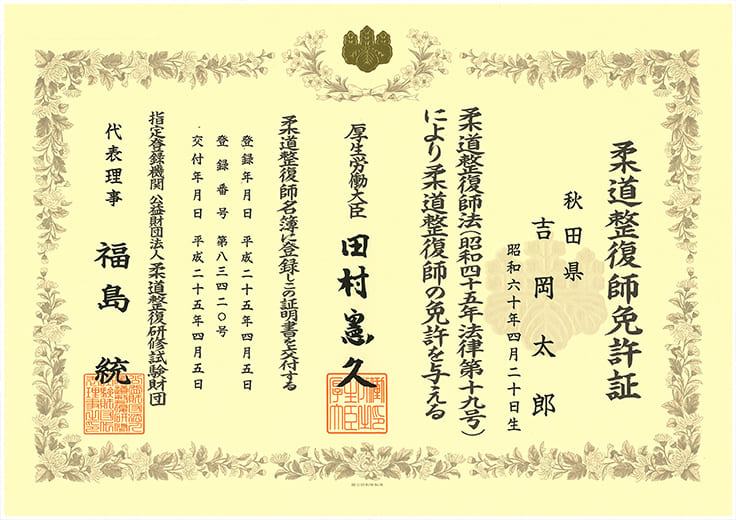

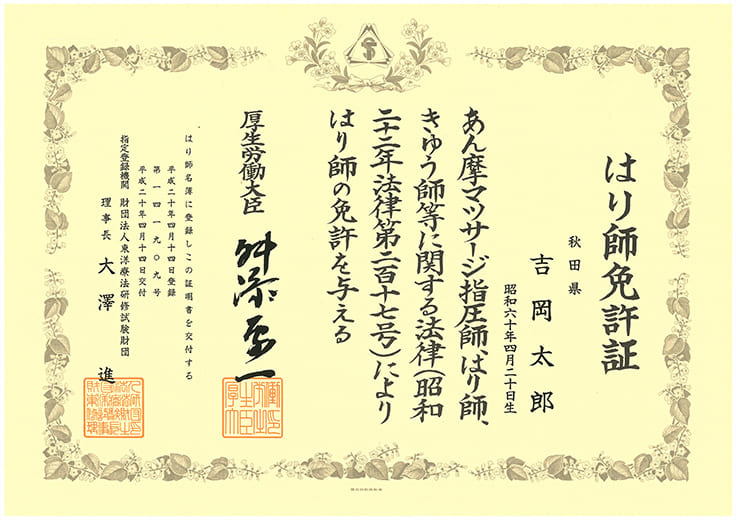

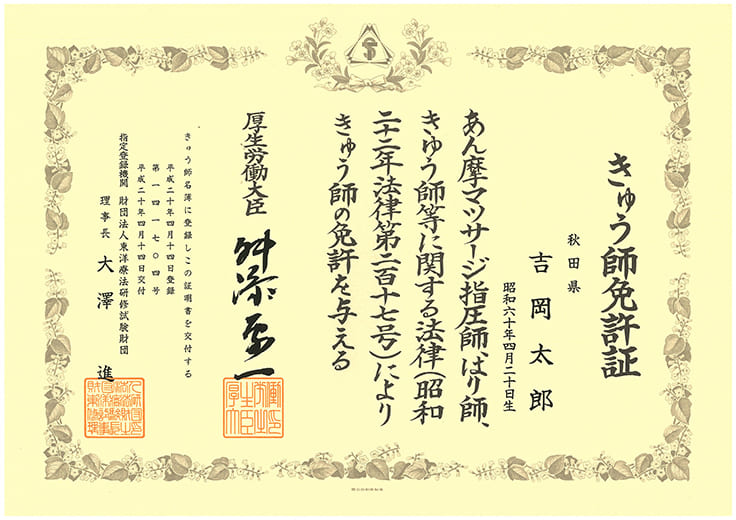

4. 整骨院での首の椎間板ヘルニア治療が選ばれる理由

首の椎間板ヘルニアは、日常生活に深刻な影響を及ぼすつらい症状です。病院での治療選択肢がある中で、なぜ多くの方が整骨院での治療を選ばれるのでしょうか。それは、整骨院が提供する身体に寄り添ったきめ細やかな施術と、根本的な原因へのアプローチ、そして再発防止に向けた包括的なサポートにあります。ここでは、整骨院が首の椎間板ヘルニアに対してどのような治療を行い、それがなぜ効果的なのかを詳しく解説していきます。

4.1 整骨院での施術内容とその効果

整骨院では、首の椎間板ヘルニアによる痛みやしびれに対し、患者さん一人ひとりの状態に合わせた多様な施術を組み合わせて行います。その中心となるのが手技療法であり、それに加えて症状の改善を促進する様々な補助療法が用いられます。これらの施術は、単に痛みを一時的に和らげるだけでなく、身体が本来持っている回復力を引き出し、症状の根本的な改善を目指します。

| 施術の種類 | 主な目的と効果 | アプローチ対象 |

|---|---|---|

| 手技療法 | 筋肉の緊張緩和、関節の可動域改善、神経圧迫の軽減、身体のバランス調整 | 首、肩、背中などの筋肉や関節 |

| 電気療法 | 痛みの伝達抑制、血行促進、筋肉の緊張緩和 | 患部の神経、筋肉 |

| 温熱療法 | 血流改善、筋肉の柔軟性向上、リラクゼーション効果 | 患部の組織、筋肉 |

| 超音波療法 | 深部組織への温熱作用、炎症抑制、組織修復の促進 | 深部の筋肉、靭帯、関節包 |

4.1.1 手技療法による痛みの緩和と機能改善

首の椎間板ヘルニアによる痛みやしびれは、日常生活に大きな支障をきたします。整骨院では、これらの症状に対して、主に手技療法を用いたアプローチを行います。手技療法とは、施術者の手によって、首や肩、背中などの筋肉の緊張を丁寧にほぐし、関節の動きを滑らかにすることを指します。特に、首の周囲の筋肉が硬くなると、椎間板への負担が増大し、神経の圧迫を悪化させる可能性があります。そのため、硬くなった筋肉を柔らかくすることで、神経への圧迫を軽減し、痛みの緩和を目指します。また、首の関節の可動域が制限されている場合も、手技によってその動きを改善し、本来のしなやかさを取り戻すことを促します。これにより、首の負担が減り、日常生活での動作が楽になる効果が期待できます。

さらに、手技療法は単なるリラクゼーションではなく、身体のバランスを整え、自然治癒力を高めることを目的としています。首の椎間板ヘルニアは、首だけでなく、肩甲骨周りや背骨全体の歪みが影響していることも少なくありません。整骨院では、首の状態だけでなく、全身のバランスを考慮した施術を行うことで、根本的な改善を目指します。例えば、肩甲骨の動きが悪ければ、首への負担が増えるため、肩甲骨周りの筋肉も同時にアプローチします。このように、身体全体を一つのユニットとして捉え、総合的に働きかけることが、手技療法の大きな特徴であり、首の椎間板ヘルニアの症状改善に繋がるのです。身体の歪みを整えることで、首にかかる不均等な圧力を軽減し、椎間板への負担を分散させる効果も期待できます。

4.1.2 電気療法や温熱療法などの補助療法

手技療法と並行して、整骨院では電気療法や温熱療法といった補助療法も積極的に取り入れています。これらの物理療法は、手技療法だけでは届きにくい深部の筋肉や組織にアプローチし、痛みの軽減や血行促進、炎症の抑制に効果を発揮します。例えば、電気療法は、微弱な電流を患部に流すことで、神経の興奮を鎮め、痛みの伝達を抑制する効果が期待できます。また、筋肉の収縮と弛緩を促すことで、血行を改善し、老廃物の排出を助ける作用もあります。これにより、患部の回復を早め、痛みのサイクルを断ち切る手助けをします。

温熱療法は、患部を温めることで血流を促進し、筋肉の緊張を和らげ、痛みを軽減する効果があります。温熱によって、硬くなった筋肉がほぐれやすくなり、手技療法の効果を高める相乗効果も期待できます。特に、慢性的な首のこりや痛みに悩む方にとって、温熱療法は心地よさと共に症状の緩和をもたらします。これらの補助療法は、患者さんの症状や体質、痛みの状態に合わせて適切に選択され、手技療法と組み合わせることで、より効果的な治療計画が立てられます。特に、急性期の強い痛みがある場合や、慢性的なこりやだるさが続く場合には、これらの補助療法が大きな助けとなることがあります。整骨院では、様々な治療機器を駆使し、患者さん一人ひとりの状態に合わせた最適なアプローチを提供しています。

4.2 痛みを和らげる手技療法と姿勢改善

首の椎間板ヘルニアの症状を根本から改善し、痛みを和らげるためには、単に患部を施術するだけでなく、身体全体のバランス、特に姿勢へのアプローチが不可欠です。整骨院では、痛みの原因となっている根本的な問題を見極め、手技療法と姿勢改善を組み合わせた多角的なアプローチを行います。

4.2.1 個別の状態に合わせた施術計画

首の椎間板ヘルニアの症状は、患者さん一人ひとりによって異なります。痛みやしびれの強さ、範囲、日常生活への影響度合いなど、その状況は多岐にわたります。整骨院では、まず丁寧な問診と検査を通じて、患者さんの具体的な症状や身体の状態を詳しく把握することから始めます。どのような時に痛みを感じるのか、どのような動作で症状が悪化するのか、過去の病歴や生活習慣なども細かくヒアリングし、症状の原因を深く探ります。

その上で、触診や視診によって首の動きや筋肉の緊張、姿勢の歪みなどを確認し、患者さんにとって最も効果的と考えられる個別の施術計画を立てます。この個別対応こそが、整骨院の大きな強みの一つです。画一的な施術ではなく、その日の体調や症状の変化に合わせて、手技療法の種類や強度、物理療法の組み合わせなどを柔軟に調整します。これにより、患者さんは常に最適な治療を受けることができ、痛みの早期緩和と根本的な改善へと繋がるのです。例えば、神経の圧迫が強い場合は、その周囲の筋肉を慎重に緩める手技を中心に、炎症を抑えるための物理療法を併用するなど、きめ細やかな対応が可能です。患者さんの生活習慣や職業なども考慮に入れ、無理なく継続できるような計画を提案することも重視しています。

4.2.2 姿勢の専門家によるアプローチ

首の椎間板ヘルニアの多くは、日常生活における不良姿勢が深く関わっています。長時間のデスクワークやスマートフォンの使用、猫背など、不適切な姿勢は首に過度な負担をかけ、椎間板の変性やヘルニアの発症を促進する原因となります。整骨院の施術者は、身体の構造や運動機能に精通した専門家であり、姿勢の評価と改善に力を入れています。

施術では、まず患者さんの現在の姿勢を詳細に分析し、首に負担をかけている具体的な姿勢の癖や歪みを特定します。例えば、ストレートネックや巻き肩など、首の自然なカーブが失われている状態は、衝撃吸収能力が低下し、椎間板への負担を増大させます。施術者は、手技療法によって、姿勢を支える深層部の筋肉(インナーマッスル)にアプローチし、身体の軸を整えることで、首への負担を軽減します。さらに、正しい姿勢を維持するためのアドバイスや、自宅でできる簡単な体操なども指導し、患者

5. 自宅でできる首の椎間板ヘルニアケアと予防策

首の椎間板ヘルニアは、日々の生活習慣が大きく影響する疾患です。そのため、整骨院での専門的な治療と並行して、ご自宅でできるケアや予防策を実践することが、症状の緩和と再発防止において非常に重要になります。ここでは、日常生活で気をつけたいポイントと、効果的なストレッチや運動について詳しく解説いたします。

5.1 日常生活で気をつけたいこと

首の椎間板ヘルニアの症状を和らげ、悪化を防ぐためには、普段の何気ない動作や習慣を見直すことが大切です。首に過度な負担をかけないよう意識して生活しましょう。

5.1.1 首への負担を減らす座り方と立ち方

長時間のデスクワークやスマートフォンの使用など、現代の生活では座っている時間が非常に長くなりがちです。不適切な姿勢は首に大きな負担をかけるため、正しい座り方と立ち方を意識することが予防につながります。

- 座り方 椅子に深く腰掛け、背筋を自然に伸ばしましょう。お尻を椅子の奥まで引き、背もたれに寄りかかるように座ると、骨盤が安定し、背骨の自然なS字カーブを保ちやすくなります。足の裏は床にしっかりとつけ、膝の角度が約90度になるように調整してください。デスクと椅子の高さも重要で、肘が自然に90度程度に曲がる位置でキーボードやマウスを操作できるように調整すると、肩や首への負担が軽減されます。また、パソコンのモニターは目線の高さに合わせ、画面を見下ろすような姿勢にならないように注意しましょう。

- 立ち方 立つ際も、耳、肩、股関節、膝、くるぶしが一直線になるようなイメージで、背筋を伸ばして立つことを意識してください。お腹を軽く引き締め、重心を足の裏全体で支えるようにすると、体が安定しやすくなります。長時間立ち続ける場合は、片足ずつ少し前に出して重心を移動させたり、足踏みをしたりして、同じ姿勢が続かないように工夫しましょう。

5.1.2 睡眠環境の整備と寝姿勢の工夫

睡眠時間は人生の約3分の1を占めると言われており、その間の寝姿勢は首の椎間板に大きな影響を与えます。適切な睡眠環境を整えることで、首への負担を軽減し、回復を促すことができます。

- 枕の選び方 枕は、仰向けに寝たときに首のカーブを自然に支え、頭と首の隙間を埋める高さが理想的です。高すぎると首が前に突き出てしまい、低すぎると首が反りすぎてしまいます。横向きに寝る場合は、肩の高さも考慮し、頭から首、背中が一直線になるような高さが適切です。素材は、頭の形にフィットし、適度な弾力性があるものが良いでしょう。実際に試してみて、ご自身の体に合ったものを選ぶことが大切です。

- 寝姿勢の工夫 仰向けで寝る際は、膝を軽く立てて寝ると腰への負担が軽減され、自然な姿勢を保ちやすくなります。横向きで寝る際は、抱き枕を使用すると、体全体が安定し、首や肩への負担が軽減されることがあります。うつ伏せ寝は、首を大きくひねる姿勢になるため、椎間板に大きな負担をかける可能性があり、できるだけ避けるようにしましょう。

- マットレスの重要性 マットレスも睡眠環境において重要な要素です。柔らかすぎると体が沈み込みすぎてしまい、硬すぎると体にフィットせず、どちらも首や腰に負担をかける可能性があります。体圧を適切に分散し、体のS字カーブを支える適度な硬さのマットレスを選ぶことが、質の良い睡眠と首のケアにつながります。

5.1.3 デジタルデバイス使用時の注意点

スマートフォンやタブレット、パソコンなどのデジタルデバイスの普及により、首を下に向けて画面を長時間見続ける「ストレートネック」の状態になる方が増えています。これは首の椎間板に大きな負担をかけるため、使用方法に注意が必要です。

- 目線の高さに合わせる スマートフォンを使用する際は、画面を目線の高さまで持ち上げて見るように心がけましょう。パソコンを使用する際も、モニターの位置を調整し、画面を見下ろすような姿勢にならないようにしてください。必要であれば、モニターアームやスタンドを活用することも有効です。

- 休憩をこまめに取る デジタルデバイスを連続して使用する際は、30分に一度は休憩を取り、首や肩を軽く動かすようにしましょう。遠くの景色を眺めたり、深呼吸をしたりするだけでも、目の疲れや首の緊張を和らげることができます。

- 使用時間を制限する 可能な範囲で、デジタルデバイスの使用時間を制限することも大切です。特に就寝前は、画面の光が睡眠の質に影響を与える可能性もあるため、控えることをおすすめします。

5.1.4 ストレス管理とリラックス方法

精神的なストレスは、体の筋肉を緊張させ、首や肩の凝りを引き起こすことがあります。慢性的なストレスは、首の椎間板ヘルニアの症状を悪化させる要因にもなり得るため、適切なストレス管理とリラックス方法を取り入れることが大切です。

- 深呼吸 ストレスを感じたときに、深くゆっくりと呼吸をすることで、自律神経のバランスを整え、心身をリラックスさせることができます。特に、息を吐くことに意識を向けると、よりリラックス効果が高まります。

- 入浴 温かいお湯にゆっくり浸かることで、全身の血行が促進され、筋肉の緊張が和らぎます。首や肩周りを温めることで、痛みの緩和にもつながります。

- 趣味やリフレッシュ 好きな音楽を聴く、読書をする、軽い散歩に出かけるなど、ご自身がリラックスできる趣味や活動を見つけ、積極的に取り入れましょう。心身のリフレッシュは、ストレス軽減に非常に効果的です。

5.2 効果的なストレッチと運動

首の椎間板ヘルニアのケアには、筋肉の柔軟性を高め、首を支える筋力を強化するストレッチや運動が有効です。ただし、痛みを感じる場合は無理をせず、専門家の指導のもとで行うようにしてください。

5.2.1 首の負担を軽減するストレッチ

首や肩周りの筋肉が硬くなると、首の椎間板への負担が増大します。以下のストレッチを継続的に行うことで、筋肉の柔軟性を高め、血行を促進し、痛みの緩和と予防に役立ちます。

| ストレッチの種類 | 目的 | やり方 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 首の前後屈ストレッチ | 首の後ろ側、前側の筋肉を伸ばす | ゆっくりと頭を前に倒し、顎を胸に近づけます。次に、ゆっくりと頭を後ろに倒し、天井を見上げます。 | 反動をつけず、呼吸を止めないように行います。痛みを感じる手前で止めましょう。 |

| 首の左右側屈ストレッチ | 首の側面(僧帽筋など)を伸ばす | 頭をゆっくりと右肩に近づけるように倒し、左側の首筋を伸ばします。反対側も同様に行います。 | 肩が上がらないように注意し、ゆっくりとじんわりと伸ばすことを意識してください。 |

| 首の回旋ストレッチ | 首のひねる動きを改善する | ゆっくりと頭を右に回し、右肩の向こうを見るようにします。次に、ゆっくりと頭を左に回します。 | 無理に回しすぎず、痛みがない範囲で行いましょう。 |

| 肩甲骨寄せストレッチ | 肩甲骨周りの筋肉をほぐす | 背筋を伸ばして座り、両肩を後ろに引いて、肩甲骨同士を寄せるように意識します。そのまま数秒キープし、ゆっくりと戻します。 | 首だけでなく、肩甲骨周りの柔軟性も首の負担軽減に重要です。 |

| 胸鎖乳突筋ストレッチ | 首の前面から側面にある筋肉を伸ばす | 片方の手で鎖骨のあたりを軽く押さえ、反対側の手で頭のてっぺんを斜め後ろに引っ張るようにして、首を斜め上に向かせます。 | 首の前面に張りを感じる程度で止め、無理に引っ張らないようにしましょう。 |

これらのストレッチは、それぞれ10秒から20秒程度キープし、2〜3回繰り返すのが目安です。毎日継続することで、より効果を実感しやすくなります。入浴後など、体が温まっているときに行うと、筋肉が伸びやすいためおすすめです。

5.2.2 体幹を鍛える軽度な運動

首の椎間板ヘルニアの予防や症状緩和には、首そのものだけでなく、体幹(体の中心部)を安定させる筋力も重要です。体幹がしっかりしていると、首にかかる負担を分散し、正しい姿勢を維持しやすくなります。ここでは、自宅で手軽にできる軽度な体幹運動をご紹介します。

- ドローイン 仰向けに寝て膝を立て、お腹をへこませながらゆっくりと息を吐き切ります。お腹がぺたんこになった状態を数秒キープし、ゆっくりと息を吸いながらお腹を戻します。この運動は、腹横筋という深層部の筋肉を鍛えることができ、コルセットのように体幹を安定させる効果が期待できます。

- プランク(膝つき) うつ伏せになり、肘と膝を床につけて体を支えます。頭から膝までが一直線になるように意識し、お腹を軽く引き締めます。この姿勢を20秒から30秒程度キープします。腰が反ったり、お尻が上がりすぎたりしないように注意しましょう。慣れてきたら、膝を床から離した通常のプランクに挑戦することも可能です。

- ウォーキング ウォーキングは、全身運動であり、正しい姿勢を意識して行うことで体幹の強化にもつながります。背筋を伸ばし、腕を軽く振りながら、かかとから着地しつま先で蹴り出すように歩きましょう。無理のない範囲で、毎日少しずつでも継続することが大切です。気分転換にもなり、ストレス軽減効果も期待できます。

5.2.3 運動を行う上での注意点

自宅でケアや予防のための運動を行う際には、いくつかの重要な注意点があります。

- 痛みを伴う場合は中止する ストレッチや運動中に少しでも痛みを感じた場合は、すぐに中止してください。無理をして続けると、症状が悪化する可能性があります。痛みが強い場合は、無理に運動せず、安静にすることが最優先です。

- 無理のない範囲で行う 最初は短い時間や少ない回数から始め、徐々に慣らしていくようにしましょう。体が硬いと感じる方や、運動習慣がない方は、特に無理は禁物です。「少し物足りないかな」と感じる程度で止めておくのが安全です。

- 継続が大切 一度行っただけで効果が出るものではありません。毎日少しずつでも継続することが、症状の改善や再発防止につながります。習慣化できるよう、生活の一部に組み込む工夫をしてみましょう。

- 専門家への相談 どのようなストレッチや運動がご自身の状態に適しているか不安な場合は、必ず専門家に相談してください。整骨院では、個々の症状や体の状態に合わせた適切な運動指導を受けることができます。

6. まとめ

首の椎間板ヘルニアは、日常生活の習慣や姿勢、加齢などが主な原因となり、つらい症状を引き起こします。症状改善には、病院での専門的な診断に加え、整骨院での手技療法や姿勢改善、再発防止に向けた生活指導が有効な選択肢となります。また、ご自宅での適切なケアや予防策も非常に重要です。原因を理解し、ご自身に合った対処法を見つけることが、症状の緩和と健康な生活への第一歩となるでしょう。何かお困りごとがありましたら当院へお問い合わせください。