椎間板ヘルニアは温めるべき?整骨院が教える効果的な改善方法とセルフケア

椎間板ヘルニアのつらい痛みやしびれに、温めるケアは本当に効果があるのかと疑問に感じていませんか?この記事では、温めることのメリット・デメリットから、正しい温め方、そして避けるべき時まで詳しく解説します。さらに、整骨院での専門的な改善方法と、ご自宅で実践できる効果的なセルフケア、再発を防ぐ生活習慣までを網羅的にご紹介。痛みの緩和だけでなく、根本的な改善と健やかな日常を取り戻すための具体的な道筋が見えてくるでしょう。

1. 椎間板ヘルニアとは?その症状と原因

椎間板ヘルニアは、腰の痛みや足へのしびれなど、日常生活に大きな影響を及ぼす可能性のある状態です。しかし、具体的にどのようなメカニズムで起こり、どのような症状が現れるのか、ご存知でしょうか。ここでは、椎間板ヘルニアの基本的な知識として、その症状と原因について詳しく解説いたします。

1.1 椎間板ヘルニアの主な症状

椎間板ヘルニアの症状は多岐にわたりますが、主に腰の痛みと足への放散痛やしびれが特徴的です。これらの症状は、突出した椎間板が近くを通る神経を圧迫することで引き起こされます。

症状の現れ方には個人差がありますが、代表的なものを以下にまとめました。

| 症状の種類 | 具体的な特徴 |

|---|---|

| 腰痛 | 椎間板ヘルニアの初期や軽度の場合に現れやすい症状です。腰の中心部や片側に鈍い痛みを感じることが多く、特定の動作で悪化することがあります。例えば、前かがみになる、座り続ける、重いものを持つなどの際に痛みが強くなる傾向が見られます。安静にしていると痛みが和らぐこともありますが、無理をすると再び痛みが増すことがあります。 |

| 坐骨神経痛(お尻から足にかけての痛み・しびれ) | 椎間板ヘルニアの最も特徴的な症状の一つです。腰からお尻、太ももの裏、ふくらはぎ、足の先にかけて、電気が走るような痛みや、ジンジン、ピリピリとしたしびれが広がる感覚を指します。これは、突出した椎間板が坐骨神経という大きな神経を圧迫することで起こります。症状は片側に現れることが多く、咳やくしゃみ、いきむ動作で痛みやしびれが増強することがあります。 痛み:鋭い痛み、焼け付くような痛み、重だるい痛みなど、表現は様々です。 しびれ:感覚が鈍くなる、麻痺感、蟻が這うような感覚などがあります。 |

| 感覚異常 | 神経が圧迫されることで、皮膚の感覚が鈍くなったり、逆に過敏になったりすることがあります。触られている感覚が分かりにくい、冷たい・熱いといった温度を感じにくいなどの症状が足や足の指に現れることがあります。これは、神経が正常に情報を伝達できなくなっている状態を示します。 |

| 筋力低下・運動麻痺 | 神経圧迫が進行すると、その神経が支配する筋肉の力が弱くなることがあります。例えば、つま先立ちがしにくい、かかと歩きができない、足首を動かすのが困難といった症状が現れることがあります。重度になると、足を引きずるような歩き方になったり、転倒しやすくなったりすることもあります。 |

| 排尿・排便障害(膀胱直腸障害) | これは非常に重篤な症状であり、椎間板ヘルニアの中でも緊急性の高い状態を示します。神経の圧迫が脊髄の下端にある馬尾神経に及び、尿意や便意を感じにくくなる、排泄のコントロールが難しくなるといった症状が現れます。このような症状が見られた場合は、速やかに適切な対応が必要です。 |

これらの症状は、日常生活の質を著しく低下させる可能性があります。特に、坐骨神経痛や筋力低下、排尿・排便障害が現れた場合は、放置せずに専門家への相談を検討することが重要です。

1.2 椎間板ヘルニアが起こる原因

椎間板ヘルニアは、背骨のクッション材である椎間板が損傷し、内部の髄核が飛び出すことで発生します。この椎間板の損傷には、様々な要因が複合的に関与していることが多いです。

私たちの背骨(脊椎)は、椎骨と呼ばれる骨が積み重なってできており、その椎骨と椎骨の間には椎間板という軟骨組織が存在します。椎間板は、中心にゼリー状の髄核があり、その周囲を丈夫な線維輪という組織が取り囲んでいます。この椎間板は、体の動きを滑らかにし、外部からの衝撃を吸収するという重要な役割を担っています。

しかし、様々な要因によって線維輪が傷つき、その隙間から髄核が飛び出して神経を圧迫してしまう状態が椎間板ヘルニアです。

椎間板ヘルニアが起こる主な原因は以下の通りです。

| 原因の種類 | 詳細な説明 |

|---|---|

| 加齢による変化 | 椎間板は年齢とともに変性し、弾力性や水分量が失われていきます。これにより、線維輪がもろくなり、髄核が突出しやすくなります。加齢は椎間板ヘルニアの最も一般的な要因の一つとされています。 |

| 不適切な姿勢や動作 | 日常生活における長時間の前かがみ、猫背、中腰での作業、座りっぱなしの姿勢などは、腰椎に過度な負担をかけます。特に、重いものを持ち上げる際に腰をかがめて持ち上げたり、体をひねる動作を伴ったりすると、椎間板に強い圧力がかかり、ヘルニア発生のリスクを高めます。 |

| 運動不足と筋力低下 | 腹筋や背筋といった体幹の筋肉は、腰椎を安定させ、椎間板への負担を軽減する役割を担っています。運動不足によりこれらの筋肉が衰えると、腰椎の安定性が失われ、椎間板への負担が増大し、ヘルニアが起こりやすくなります。 |

| 肥満 | 体重が増加すると、腰椎にかかる負担が恒常的に大きくなります。特に、お腹周りの脂肪が増えると、体の重心が前方に移動し、腰が反りやすくなるため、椎間板への圧迫が増し、ヘルニアのリスクが高まります。 |

| 喫煙 | 喫煙は、血管を収縮させ、椎間板への血流を悪化させます。これにより、椎間板に必要な栄養が届きにくくなり、椎間板の変性を促進する可能性があります。結果として、椎間板がもろくなり、ヘルニアのリスクを高めると考えられています。 |

| 遺伝的要因 | 椎間板の構造や強度には個人差があり、遺伝的な体質もヘルニアの発生に関与している可能性があります。家族に椎間板ヘルニアの経験者がいる場合、自身も発症しやすい傾向が見られることがあります。 |

| 外傷や事故 | 転倒や交通事故など、腰に直接的な強い衝撃が加わることで、椎間板が急激に損傷し、ヘルニアが発生することもあります。 |

これらの原因は単独で作用するだけでなく、複数の要因が複合的に絡み合って椎間板ヘルニアを引き起こすことがほとんどです。自身の生活習慣や体の使い方を見直すことで、椎間板への負担を軽減し、ヘルニアのリスクを減らすことが期待できます。

2. 椎間板ヘルニア 温めるのは本当に効果的?

椎間板ヘルニアの症状に悩む方にとって、患部を温めることが有効なのかどうかは大きな疑問点ではないでしょうか。結論から申し上げると、温めることは椎間板ヘルニアの症状改善に効果的な場合がありますが、常に良いわけではありません。症状の状態や時期によって、その効果は大きく異なります。

ここでは、椎間板ヘルニアにおける温熱療法のメリットとデメリット、そして温めるべき時と避けるべき時、さらには正しい温め方と注意点について詳しく解説いたします。

2.1 温めることのメリットとデメリット

椎間板ヘルニアの症状に対して温めることは、いくつかのメリットをもたらす一方で、デメリットも存在します。それぞれの点を理解し、適切に判断することが重要です。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 温めることのメリット | 血行促進効果: 温めることで血管が拡張し、患部周辺の血流が良くなります。血行が促進されると、筋肉に必要な酸素や栄養素が届きやすくなり、老廃物の排出も促されます。これにより、硬くなった筋肉の柔軟性が向上し、痛みの軽減につながることが期待できます。 筋肉の弛緩効果: 筋肉が冷えて硬くなると、神経への圧迫が増し、痛みが強くなることがあります。温めることで筋肉の緊張が和らぎ、リラックスした状態になります。これにより、神経への負担が軽減され、痛みが和らぐ可能性があります。 神経痛の緩和: 温熱刺激は、神経の過敏性を抑える効果があると言われています。特に慢性的な神経痛に対しては、温めることで痛みの感覚が鈍くなり、一時的ながらも症状の緩和につながることがあります。 リラックス効果: 温かさは心身をリラックスさせる効果があります。痛みによるストレスや不安感は、筋肉の緊張をさらに高める要因となりますが、温めることで心地よさを感じ、精神的な緊張が和らぐことで、間接的に痛みの軽減に貢献することもあります。 |

| 温めることのデメリット | 炎症の悪化: 椎間板ヘルニアが急性期で、患部に強い炎症や熱感、腫れがある場合、温めることで炎症をさらに悪化させてしまう可能性があります。炎症は熱を持つ性質があるため、温めることは火に油を注ぐような状態になりかねません。 痛みの一時的な増強: 急性期の炎症が強い状態で温めると、血流が急激に増加し、患部の神経が刺激されて一時的に痛みが強まることがあります。 低温やけどのリスク: 温熱シートやカイロなどを長時間同じ部位に当て続けると、皮膚の感覚が鈍くなり、知らず知らずのうちに低温やけどを負ってしまう危険性があります。特に感覚が麻痺している部位や、睡眠中に使用する際は注意が必要です。 脱水症状: 全身を温める入浴などでは、発汗により体内の水分が失われやすくなります。特に高齢の方や持病をお持ちの方は、脱水症状に注意が必要です。 |

2.2 温めるべき時と避けるべき時

椎間板ヘルニアの症状に対して温めることが効果的かどうかは、その時の症状の性質によって大きく左右されます。温めるべき時と避けるべき時を正しく見極めることが、症状の悪化を防ぎ、改善を促す上で非常に重要です。

| 状況 | 詳細 |

|---|---|

| 温めるべき時 | 主に慢性期の症状や、冷えが原因で痛みが増す場合に効果が期待できます。 痛みが鈍い、重い感じがする時: ズキズキとした鋭い痛みではなく、重だるさやこわばりを感じる慢性的な痛みの時に温めると、筋肉が緩みやすくなります。 患部に熱感や腫れがない時: 炎症の兆候が見られない場合、血行促進による効果が期待できます。 冷えによって症状が悪化する時: 体が冷えることで筋肉が硬くなり、痛みが強まる傾向がある場合は、温めることで症状が和らぐことがあります。 長時間の同一姿勢で筋肉がこわばっている時: デスクワークなどで長時間座りっぱなし、立ちっぱなしの後に感じる腰の張りやこわばりには、温めることが有効です。 リラックスしたい時: 痛みの緩和だけでなく、心身のリラックス効果を得たい時にも温熱療法は適しています。 |

| 温めるのを避けるべき時 | 主に急性期の症状や、炎症が強く出ている場合は、温めることを避けるべきです。 ズキズキとした激しい痛みがある時: 急性期の炎症が強く出ている可能性が高く、温めることで炎症を悪化させる恐れがあります。 患部に熱感や腫れがある時: 触ると熱い、赤くなっている、腫れているといった炎症のサインがある場合は、温めるのではなく冷やすことが適切です。 痛みが発症して間もない時(急性期): ぎっくり腰のように、急に強い痛みが出た直後は、患部で炎症が起きていることが多いため、温めることは避けてください。 入浴後に痛みが強くなる時: 温めることでかえって症状が悪化するようであれば、その時は温熱療法が適していないと考えられます。 感覚が麻痺している部位: 低温やけどのリスクが高まるため、温めることは避けてください。 |

ご自身の症状がどちらに当てはまるか判断に迷う場合は、自己判断せずに整骨院などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けるようにしてください。

2.3 正しい温め方と注意点

椎間板ヘルニアの症状緩和のために温める際は、正しい方法で行うことが大切です。誤った方法で温めると、かえって症状を悪化させたり、思わぬトラブルにつながったりする可能性があります。ここでは、効果的な温め方と、特に注意すべき点について詳しくご紹介します。

2.3.1 効果的な温め方

様々な温め方がありますが、ご自身の状況や症状に合わせて選択しましょう。共通して言えるのは、「じんわりと、心地よいと感じる程度の温度で温める」ということです。

- 温湿布や蒸しタオル 手軽に始められる温め方です。蒸しタオルは水に濡らして絞り、電子レンジで温めることで簡単に作れます。患部に直接当てる際は、熱すぎないか確認し、やけどに注意してください。温湿布は持続的に温める効果があり、ドラッグストアなどで手軽に入手できます。

- 使い捨てカイロ 外出先や仕事中など、手軽に温めたい時に便利です。直接肌に貼らず、必ず衣類の上から使用してください。同じ場所に長時間当て続けると低温やけどのリスクがあるため、時々位置をずらしたり、使用時間を制限したりすることが重要です。

- ホットパックや湯たんぽ 自宅でじっくり温めたい時に適しています。ホットパックは電子レンジで温めるタイプや、電気で温めるタイプがあります。湯たんぽは昔ながらの温め方ですが、じんわりとした温かさが特徴です。いずれも直接肌に触れないよう、タオルなどで包んで使用し、低温やけどに十分注意しましょう。

- 入浴(半身浴・全身浴) 全身を温めることで血行が促進され、筋肉の緊張が和らぎます。特に半身浴は、心臓への負担が少なく、じっくりと体を温めることができます。湯の温度は38度から40度程度のぬるめに設定し、10分から20分程度を目安に入浴してください。発汗を促すことで老廃物の排出も期待できますが、長湯しすぎると脱水症状につながる可能性もあるため注意が必要です。入浴後は湯冷めしないように体を拭き、温かい服装で過ごしましょう。

2.3.2 温める際の注意点

安全かつ効果的に温熱療法を行うためには、以下の点に注意してください。

- 熱すぎない温度で: 高温で急激に温めることは、かえって筋肉を緊張させたり、皮膚に負担をかけたりする可能性があります。心地よいと感じる程度の、じんわりとした温かさを保つことが大切です。

- 低温やけどに注意: 特に使い捨てカイロや湯たんぽを使用する際は、長時間同じ場所に当て続けないようにしてください。皮膚の感覚が鈍くなっている部位や、寝ている間は特に低温やけどのリスクが高まります。直接肌に触れさせず、タオルなどで保護することを徹底しましょう。

- 使用時間を守る: 温湿布やカイロなど、製品に記載されている使用時間を守りましょう。長時間使用すればするほど効果が高まるわけではなく、かえって皮膚トラブルや低温やけどのリスクが増大します。

- 体調の変化に注意: 温めている最中に、痛みが増したり、皮膚に赤みやかゆみが出たりした場合は、すぐに使用を中止してください。体調が優れない時や、発熱している時は温めることを避けましょう。

- 就寝中の使用は避ける: 寝ている間は体の感覚が鈍くなるため、低温やけどのリスクが非常に高まります。使い捨てカイロや電気毛布などを直接肌に当てたまま就寝することは避けてください。

- 患部を冷やさない工夫: 温めた後は、その効果を維持するためにも患部を冷やさないようにしましょう。特に冬場は、腹巻きやカイロなどで保温を心がけることが大切です。

- 水分補給を忘れずに: 入浴などで体を温めると、発汗により体内の水分が失われやすくなります。入浴前後には、意識的に水分を補給するようにしてください。

温熱療法はあくまで症状を和らげるための一つの方法であり、椎間板ヘルニアの根本的な改善を目指すものではありません。症状が改善しない場合や、悪化するような場合は、整骨院などの専門機関で適切な施術やアドバイスを受けることが重要です。

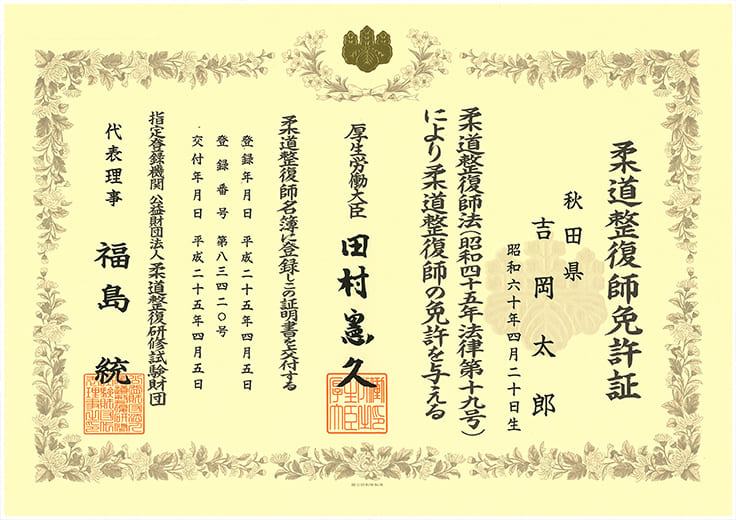

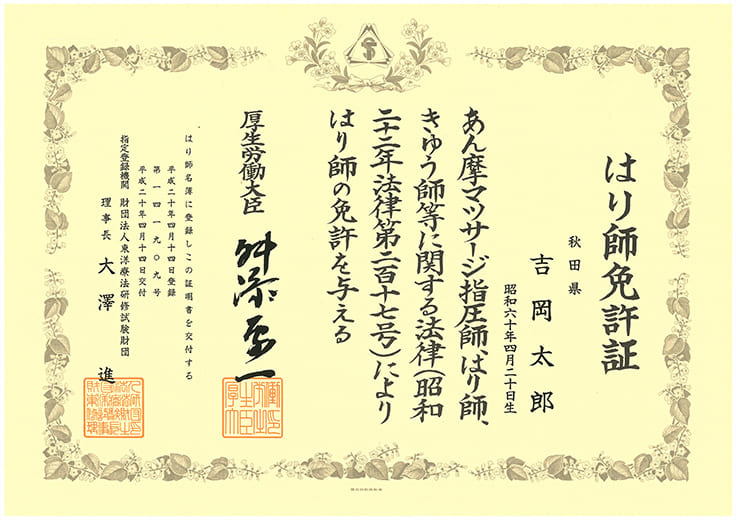

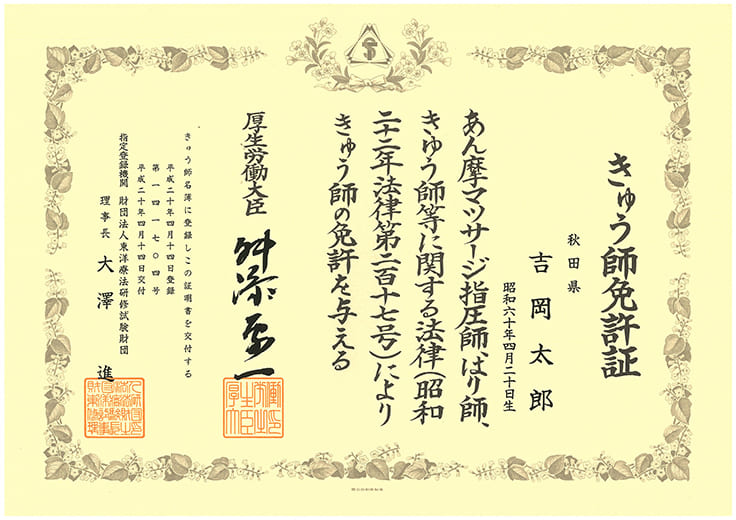

3. 整骨院での椎間板ヘルニア改善方法

椎間板ヘルニアの痛みやしびれは、日常生活に大きな支障をきたします。このような症状でお悩みの方にとって、整骨院は痛みの緩和だけでなく、根本的な改善を目指すための重要な選択肢の一つとなります。整骨院では、身体全体のバランスを考慮し、一人ひとりの状態に合わせたアプローチで椎間板ヘルニアの改善をサポートしています。

ここでは、整骨院がどのように椎間板ヘルニアの改善に取り組むのか、その具体的な施術内容や流れ、そして根本改善への考え方について詳しく解説していきます。

3.1 整骨院の施術で椎間板ヘルニアを改善

整骨院では、椎間板ヘルニアによる痛みや不調に対し、多角的な視点からアプローチします。単に痛みのある部分だけでなく、その痛みがどこから来ているのか、身体全体のバランスや姿勢、筋肉の状態などを総合的に評価し、施術を行います。

主な施術方法としては、手技療法、物理療法、運動療法などが挙げられます。これらの施術を組み合わせることで、筋肉の緊張を和らげ、関節の動きをスムーズにし、神経への圧迫を軽減することを目指します。また、前章で触れた「温める」ことについても、整骨院では血行促進や筋肉の弛緩を目的とした温熱療法が施術の一環として用いられることがあります。

| 施術の種類 | 期待できる効果 | 椎間板ヘルニアへのアプローチ |

|---|---|---|

| 手技療法(徒手療法) | 筋肉の緊張緩和、関節の可動域改善、血行促進 | 硬くなった筋肉をほぐし、関節の歪みを調整することで、神経への圧迫を軽減します。身体のバランスを整え、自然治癒力を高めることを目指します。 |

| 物理療法(電気療法、温熱療法など) | 痛みの軽減、炎症の抑制、血行促進、筋肉の弛緩 | 電気刺激や温熱により、痛みの感覚を和らげ、炎症を鎮め、血流を改善します。これにより、組織の回復を促し、筋肉の柔軟性を取り戻します。 |

| 運動療法・姿勢指導 | 体幹の強化、正しい姿勢の習得、柔軟性の向上、再発予防 | 弱った筋肉を強化し、身体の正しい使い方や姿勢を指導します。これにより、椎間板への負担を減らし、症状の改善と再発防止に繋げます。 |

これらの施術は、患者様一人ひとりの症状の程度や身体の状態に合わせて、最適なものが選択され、組み合わせて実施されます。整骨院では、対症療法にとどまらず、痛みの根本原因に働きかけることで、長期的な改善を目指します。

3.2 整骨院での施術の流れ

整骨院での椎間板ヘルニア改善への道のりは、丁寧なカウンセリングと検査から始まります。患者様の状態を正確に把握し、最適な施術計画を立てることが、効果的な改善に繋がるからです。

3.2.1 初診時の丁寧な問診と検査

初めて整骨院を訪れた際には、まず詳細な問診が行われます。いつから、どのような痛みやしびれがあるのか、痛みの強さや頻度、日常生活での困りごと、過去の病歴や怪我など、症状に関するあらゆる情報を丁寧に聞き取ります。

次に、視診や触診、各種検査を通じて、身体の状態を詳しく調べます。具体的には、姿勢の歪み、骨盤の傾き、脊柱のカーブ、筋肉の緊張具合、関節の可動域、神経の圧迫が疑われる部位などを確認します。これらの検査により、椎間板ヘルニアの原因となっている可能性のある要素を特定していきます。

3.2.2 個別最適化された施術計画の立案

問診と検査の結果に基づいて、患者様一人ひとりに合わせたオーダーメイドの施術計画が立案されます。この計画では、どのような施術を、どのくらいの頻度で、どのくらいの期間行うかなど、具体的な内容が提示されます。

症状の段階や身体の状態に応じて、痛みの緩和を最優先する時期、機能改善を目指す時期、そして再発予防のためのメンテナンス期といった段階的なアプローチが提案されることもあります。患者様が安心して施術を受けられるよう、施術内容や期待できる効果、通院の目安などについて、丁寧に説明が行われます。

3.2.3 専門的な施術の実施

施術計画に基づき、手技療法や物理療法などを組み合わせて専門的な施術が実施されます。施術者は、患者様の身体の状態や反応を見ながら、適切な強さや方法で施術を進めます。施術中も、痛みや不快感がないかなど、患者様の状態を常に確認しながら慎重に行われます。

例えば、筋肉の過緊張が原因であれば、手技で丁寧にほぐし、関節の動きが悪ければ、関節の調整を行うなど、原因に直接働きかける施術が行われます。また、炎症や痛みが強い場合には、物理療法を併用して症状の軽減を図ります。

3.2.4 施術後の説明とセルフケア指導

施術後には、その日の施術内容や身体の変化について説明があります。また、自宅でできる簡単なストレッチや体操、日常生活で気をつけるべき姿勢や動作など、セルフケアに関する具体的な指導も行われます。これは、施術効果を維持し、症状の早期改善、そして再発防止のために非常に重要です。

セルフケアは、ご自身の身体と向き合い、積極的に改善に取り組むための大切なステップとなります。整骨院では、患者様が自宅でも安心して取り組めるよう、分かりやすく丁寧に指導を行います。

3.2.5 定期的な経過観察と計画の見直し

椎間板ヘルニアの改善は、一度の施術で完結するものではありません。定期的に通院し、施術効果を確認しながら、症状の変化や身体の状態に合わせて施術計画を見直していくことが大切です。

経過観察を通じて、痛みの軽減度合いや身体機能の改善状況を評価し、必要に応じて施術内容を調整します。これにより、常に最適なアプローチで改善を目指し、最終的には痛みのない快適な日常生活を送れるようにサポートしていきます。

3.3 整骨院が重視する根本改善のアプローチ

整骨院が椎間板ヘルニアの改善において最も重視するのは、単に現在の痛みを和らげるだけでなく、その痛みが起こる根本的な原因を取り除き、再発しにくい身体づくりを目指すことです。一時的な症状の緩和だけでは、再び同じような痛みに悩まされる可能性があるからです。

3.3.1 姿勢の歪みや骨盤の傾きへの着目

椎間板ヘルニアの根本原因の一つとして、長年の姿勢の歪みや骨盤の傾きが挙げられます。これらの身体のアンバランスは、脊柱に不均等な負荷をかけ、椎間板への負担を増大させることがあります。

整骨院では、初診時の検査でこれらの歪みを詳細に評価し、その歪みが椎間板ヘルニアにどのように影響しているかを分析します。そして、手技療法などを通じて、歪んだ骨格を正しい位置に戻し、身体の土台を整えることに重点を置きます。これにより、脊柱にかかる負担を均等にし、椎間板への圧力を軽減することを目指します。

3.3.2 筋肉のアンバランスの改善

姿勢の歪みは、特定の筋肉が過剰に緊張したり、逆に弱化したりする筋肉のアンバランスを引き起こします。例えば、体幹の深層筋が弱まると、脊柱を支える力が低下し、椎間板に負担がかかりやすくなります。

整骨院では、硬くなった筋肉をほぐすだけでなく、弱っている筋肉を強化するための運動療法や、正しい身体の使い方の指導も行います。筋肉のバランスを整えることで、脊柱を安定させ、椎間板への負担を軽減し、症状の改善に繋げます。

3.3.3 全身のバランスを整える重要性

私たちの身体は、頭から足先まで全てが繋がっており、どこか一箇所に問題が生じると、全身のバランスが崩れることがあります。椎間板ヘルニアも、腰だけの問題ではなく、足首の歪みや股関節の硬さ、肩甲骨の動きの悪さなどが影響している場合があります。

整骨院では、このような全身の繋がりを考慮し、部分的な施術にとどまらず、身体全体のバランスを整えるアプローチを重視します。全身の歪みを改善し、身体が本来持っている自然治癒力を最大限に引き出すことで、根本からの改善を目指します。

3.3.4 生活習慣の見直しとセルフケアの連携

椎間板ヘルニアは、日々の生活習慣が大きく影響する疾患です。長時間のデスクワーク、スマートフォンの使いすぎ、運動不足、不適切な姿勢などが、椎間板に負担をかけ、症状を悪化させる原因となります。

整骨院では、施術だけでなく、患者様の生活習慣を詳しくヒアリングし、改善すべき点について具体的なアドバイスを行います。また、自宅で継続できるストレッチや体操などのセルフケア指導を徹底することで、患者様自身が積極的に身体の改善に参加し、痛みの出にくい体づくりを進められるようサポートします。施術とセルフケアの連携こそが、根本改善への鍵となります。

4. 自宅でできる椎間板ヘルニアのセルフケア

椎間板ヘルニアの改善には、整骨院での専門的な施術はもちろん大切ですが、ご自宅で継続的に行うセルフケアも非常に重要な役割を果たします。日々の積み重ねが、症状の緩和や再発防止に大きく貢献します。ここでは、ご自身の身体と向き合い、無理なく続けられるセルフケアの方法をご紹介いたします。

4.1 痛みを和らげるストレッチ

椎間板ヘルニアによる痛みは、周囲の筋肉の緊張や姿勢の歪みから生じることが少なくありません。適切なストレッチは、筋肉の柔軟性を高め、血行を促進し、痛みの軽減に繋がります。ただし、症状の段階や痛みの程度によって、適したストレッチは異なりますので、ご自身の身体の状態をよく観察しながら慎重に行ってください。

4.1.1 急性期の痛みに配慮したストレッチ

急性期は、炎症が強く、痛みが最も強い時期です。この時期は、無理な動きはかえって症状を悪化させる可能性があるため、まずは安静にすることが最優先です。激しい痛みがある場合は、ストレッチを控え、専門家にご相談ください。痛みが少し落ち着いてきたら、身体に負担の少ない、ごく軽度なストレッチから始めてみましょう。

- 膝抱えストレッチ(仰向け) 仰向けに寝て、両膝を軽く曲げます。片足ずつ、ゆっくりと膝を胸に引き寄せ、両手で抱えます。お尻や腰の筋肉が軽く伸びるのを感じる程度で十分です。痛みを感じる場合はすぐに中止してください。呼吸を止めずに、ゆっくりと数秒間キープし、元の姿勢に戻します。これを左右交互に数回繰り返します。

- 股関節の軽いストレッチ(仰向け) 仰向けに寝て、両膝を立てます。片方の足首をもう片方の膝の上に置きます。そのまま、膝を立てた方の足をゆっくりと胸に引き寄せ、お尻の筋肉が伸びるのを感じます。これも痛みを感じない範囲で行い、無理は禁物です。ゆっくりと呼吸しながら数秒間キープし、左右交互に行います。

急性期のストレッチは、あくまで身体をリラックスさせ、血行をわずかに促進する目的で行い、決して痛みを我慢して行うものではありません。 わずかな痛みでも、身体からのサインと捉え、すぐに中止する勇気を持つことが大切です。

4.1.2 慢性期の痛みを軽減するストレッチ

痛みが落ち着き、慢性期に入ったら、徐々に身体の柔軟性を高め、体幹を安定させるためのストレッチを取り入れていきましょう。これらのストレッチは、腰椎への負担を軽減し、再発予防にも繋がります。

| ストレッチ名 | 目的 | やり方 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| キャット&カウ(猫のポーズ) | 背骨の柔軟性向上、体幹の安定 | 四つん這いになり、息を吐きながら背中を丸め、おへそを覗き込むようにします(キャット)。次に息を吸いながら背中を反らせ、天井を見上げるようにします(カウ)。これをゆっくりと繰り返します。 | 腰を反らせすぎないように注意し、痛みを感じる場合はすぐに中止してください。 呼吸に合わせて、滑らかに動かすことが大切です。 |

| バードドッグ | 体幹の安定、バランス感覚の向上 | 四つん這いになり、片腕と反対側の足を同時にゆっくりと上げ、一直線になるように伸ばします。体幹がぶれないように意識し、数秒間キープします。ゆっくりと元の位置に戻し、左右交互に行います。 | 腰が反ったり、体幹が左右に揺れたりしないように、腹筋に力を入れて安定させます。 難しい場合は、片腕だけ、または片足だけから始めましょう。 |

| お尻のストレッチ(梨状筋ストレッチ) | お尻周りの筋肉の柔軟性向上、坐骨神経痛の緩和 | 椅子に座り、片方の足首をもう片方の膝の上に置きます。背筋を伸ばしたまま、ゆっくりと上半身を前に倒し、お尻の筋肉が伸びるのを感じます。 | 腰を丸めずに、股関節から前傾することを意識します。 痛みを感じる場合は無理に深く倒さず、心地よい範囲で行います。 |

| ハムストリングスのストレッチ | 太もも裏の筋肉の柔軟性向上、骨盤の安定 | 仰向けに寝て、片方の膝を立てます。もう片方の足を天井に向かって伸ばし、膝の裏を両手で抱えるか、タオルを使って引き寄せます。 | 膝を無理に伸ばしきろうとせず、太ももの裏が心地よく伸びる範囲で行います。 呼吸を止めずに、ゆっくりと行いましょう。 |

これらのストレッチは、毎日継続することで効果を実感しやすくなります。 ご自身の身体の声に耳を傾け、痛みを感じる場合はすぐに中止し、決して無理はしないでください。ストレッチを行う際は、身体が温まっている入浴後などが特におすすめです。

4.2 日常生活で気をつけたいこと

椎間板ヘルニアの症状は、日々の生活習慣や身体の使い方が大きく影響します。意識的に身体に優しい動作や姿勢を心がけることで、椎間板への負担を減らし、症状の悪化を防ぎ、改善を促進することができます。

4.2.1 正しい姿勢の意識

立つ、座る、歩くといった日常の動作における姿勢は、椎間板への負担に直結します。特に、長時間同じ姿勢でいることが多い現代社会において、正しい姿勢を意識することは非常に重要です。

- 立つ姿勢 頭のてっぺんから糸で吊るされているようなイメージで、背筋を自然に伸ばします。肩の力を抜き、お腹を軽く引き締めます。体重は両足に均等にかかるように意識し、片足に重心をかけすぎないようにしましょう。壁に背中をつけて立ち、後頭部、肩甲骨、お尻、かかとが無理なく壁に触れる状態が理想的です。

- 座る姿勢 深く腰掛け、背もたれに寄りかかりすぎず、骨盤を立てることを意識します。膝の角度は90度、足の裏はしっかりと床につけます。もし足が床につかない場合は、足元に台を置くなどして調整しましょう。デスクワークの際は、画面の高さやキーボードの位置を調整し、猫背になったり、顎が突き出たりしないように注意してください。 1時間に一度は立ち上がって、軽く身体を動かす休憩を取り入れることをおすすめします。

- 歩く姿勢 視線はまっすぐ前を向き、背筋を伸ばします。腕を軽く振り、かかとから着地してつま先で蹴り出すように、スムーズな歩行を心がけます。身体の軸がぶれないように、体幹を意識して歩くことで、腰への負担を軽減できます。

4.2.2 負担の少ない動作の習得

日常生活で何気なく行っている動作の中にも、腰に大きな負担をかけているものがあります。特に、物を持ち上げる、かがむ、寝返りを打つなどの動作は注意が必要です。

- 物を持ち上げる際 床にある物を持ち上げる際は、腰を丸めるのではなく、膝を曲げてしゃがみ、物と身体を近づけて持ち上げます。 腕の力だけでなく、足の筋肉を使うことを意識しましょう。重い物を持ち上げる際は、複数人で協力するか、台車などを利用し、無理は避けてください。

- かがむ際 洗顔や調理などでかがむ際も、腰から曲げるのではなく、股関節と膝を使い、背筋を伸ばしたまま前傾するようにします。片膝をつくなどして、腰への負担を分散させる工夫も有効です。

- 寝返りを打つ際 就寝中の寝返りも、腰に負担をかけることがあります。身体を横向きにしてから、腕の力を使ってゆっくりと起き上がるようにしましょう。仰向けから直接起き上がると、腰に大きな力がかかります。

4.2.3 座り方、立ち方、寝方の工夫

長時間同じ姿勢でいることが多い場面では、特に工夫が必要です。身体をサポートするアイテムの活用も検討してみましょう。

- 座り方の工夫 椅子に座る際は、骨盤をサポートするクッションを使用すると、正しい姿勢を保ちやすくなります。また、長時間の座りっぱなしは避け、定期的に立ち上がって軽くストレッチを行うなど、姿勢を変える習慣をつけましょう。

- 立ち方の工夫 長時間の立ち仕事の場合、片足をフットレストに乗せたり、左右交互に体重をかけたりすることで、腰への負担を軽減できます。こまめに休憩を取り、身体を動かすことが大切です。

- 寝方の工夫 寝具は、身体を適切にサポートする硬さのマットレスを選びましょう。柔らかすぎると身体が沈み込み、硬すぎると特定の部位に圧力がかかりすぎます。枕も、首のカーブに合った高さのものを選び、首や肩に負担がかからないようにします。仰向けで寝る場合は膝の下にクッションを、横向きで寝る場合は膝の間にクッションを挟むと、腰椎の自然なカーブを保ちやすくなり、身体の負担が軽減されます。

4.3 椎間板ヘルニアの再発を防ぐ生活習慣

椎間板ヘルニアは、一度症状が改善しても、生活習慣によっては再発しやすい病態です。長期的な視点に立ち、身体全体の健康を意識した生活習慣を身につけることが、椎間板の健康を維持し、再発を効果的に防ぐことに繋がります。

4.3.1 適度な運動と体重管理

運動不足は、体幹の筋力低下を招き、椎間板への負担を増加させます。また、体重の増加も腰への負担を大きくするため、適切な運動と体重管理は再発防止に不可欠です。

- 適度な運動 腰に負担の少ない運動を継続的に行うことが大切です。ウォーキング、水泳、軽いサイクリングなどの有酸素運動は、全身の血行を促進し、筋肉を強化するのに役立ちます。また、体幹を鍛えるピラティスやヨガも、専門家の指導のもとであれば有効です。運動を始める際は、必ず専門家にご相談し、ご自身の体力や症状に合わせた無理のない範囲で行ってください。

- 体重管理 体重が増加すると、腰椎にかかる負担は増大します。適正体重を維持することは、椎間板ヘルニアの再発防止だけでなく、全身の健康にとっても非常に重要です。バランスの取れた食事と適度な運動を組み合わせ、健康的な体重を維持しましょう。

4.3.2 栄養バランスの取れた食事

椎間板や骨、筋肉の健康を維持するためには、日々の食事が土台となります。身体の内側から健康をサポートする栄養素を意識的に摂取しましょう。

- 骨や軟骨の健康をサポートする栄養素 カルシウム、ビタミンD、マグネシウムは骨の健康に不可欠です。乳製品、小魚、緑黄色野菜、きのこ類などを積極的に摂りましょう。また、椎間板の主成分であるコラーゲンの生成を助けるビタミンCも重要です。果物や野菜から十分に摂取してください。

- 筋肉の健康をサポートする栄養素 タンパク質は筋肉の材料となります。肉、魚、卵、大豆製品などをバランス良く摂り、筋肉の維持・強化に努めましょう。

- 抗炎症作用のある食品 炎症を抑える効果が期待できるオメガ3脂肪酸(青魚、アマニ油など)や、抗酸化作用のあるポリフェノール(ベリー類、緑茶など)を意識して摂ることもおすすめです。加工食品や糖分の過剰摂取は控え、身体に優しい食事を心がけましょう。

4.3.3 ストレス管理と十分な睡眠

心身の健康は、椎間板ヘルニアの症状にも影響を与えます。ストレスは筋肉の緊張を招き、痛みを増幅させることがあります。また、身体の修復には十分な睡眠が不可欠です。

- ストレス管理 日々の生活の中で、ストレスを感じることは避けられないかもしれません。しかし、自分なりのストレス解消法を見つけ、実践することが大切です。趣味の時間を持つ、リラックスできる音楽を聴く、瞑想を行う、軽い運動をするなど、心身を休ませる時間を作りましょう。また、深呼吸は自律神経を整え、筋肉の緊張を和らげる効果が期待できます。

- 十分な睡眠 睡眠中には、身体の細胞が修復され、疲労が回復します。質の良い十分な睡眠時間を確保することは、椎間板の健康維持にとっても非常に重要です。就寝前にスマートフォンやパソコンの使用を控える、寝室の環境を整える(暗く静かにする)、入浴で身体を温めてから寝るなど、質の高い睡眠を促す工夫をしましょう。前述の通り、ご自身に合った寝具選びも、快適な睡眠には欠かせません。

これらのセルフケアは、即効性があるものではなく、継続することで徐々に効果を実感できるものです。ご自身のペースで無理なく取り入れ、椎間板ヘルニアの改善と再発防止に繋げていきましょう。もし、セルフケア中に痛みが増したり、新たな症状が出たりした場合は、すぐに中止し、専門家にご相談ください。

5. まとめ

椎間板ヘルニアの症状緩和には、温めることが有効な場合があります。温熱は血行を促進し、筋肉の緊張を和らげることで、痛みの軽減に繋がりますが、炎症が強い急性期は避けるべきです。自己判断が難しい場合は、専門家である整骨院にご相談ください。整骨院では、根本原因にアプローチする施術と、自宅でできるストレッチや生活習慣の改善指導を通じて、症状の改善と再発予防をサポートいたします。温熱ケアと専門施術、セルフケアを組み合わせた総合的なアプローチで、つらい椎間板ヘルニアの改善を目指しましょう。何かお困りごとがありましたら当院へお問い合わせください。